Tra l’ombra della collina di Posillipo e il panorama mozzafiato del Golfo di Napoli, sorge un monumento così spettacolare da sembrare venuto da un’altra epoca: il Mausoleo Schilizzi, conosciuto anche come Ara votiva per i Caduti della Patria. Commissionato da Matteo Schilizzi, banchiere livornese, questo capolavoro neo-egizio racconta una storia fatta di potere, filantropia, abbandono e leggende sinistre. Tra tutte, una emerge più delle altre: la presenza notturna di un fantasma che ancora percorre i viali di questo luogo che avrebbe dovuto essere il suo eterno riposo.

Architettura e storia del Mausoleo

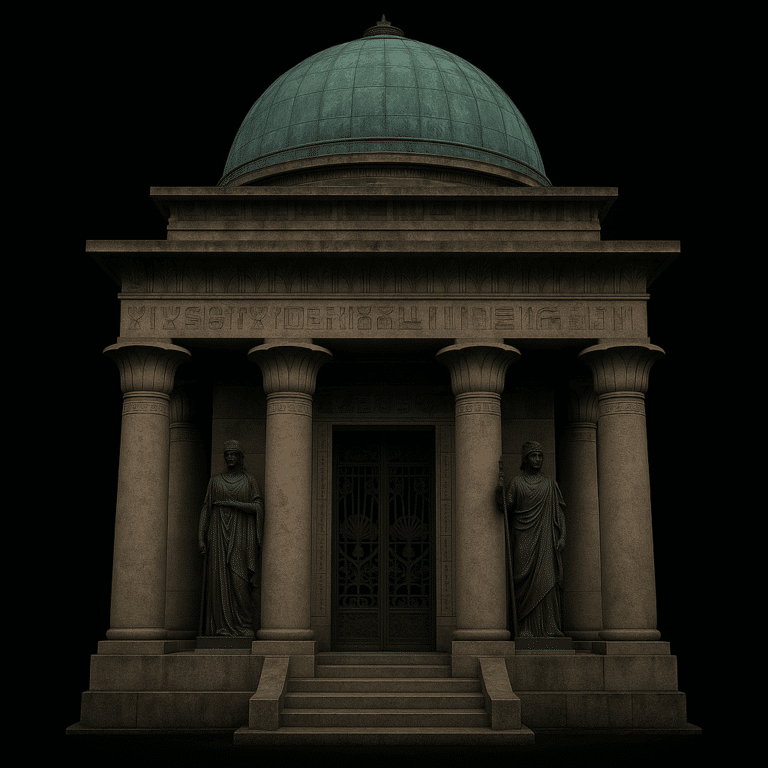

Il Mausoleo Schilizzi di Posillipo, progettato dall’architetto Alfonso Guerra tra il 1881 e il 1889, è uno straordinario esempio di architettura neo-egizia a Napoli. Nato come monumentale tomba di famiglia voluta da Matteo Schilizzi, si è trasformato nel tempo in un simbolo di memoria collettiva, oggi considerato uno dei più importanti esempi italiani di revival egiziano applicato all’edilizia funeraria. La scelta di questo stile non fu casuale: il banchiere livornese voleva una costruzione capace di evocare la grandiosità delle piramidi e delle necropoli dei faraoni, un’opera che trasmettesse eternità e mistero.

All’esterno, il mausoleo colpisce subito per la sua imponenza. La grande cupola verde, rivestita in lastre di rame, svetta sulla collina di Posillipo ed è visibile anche da lontano, dominando il panorama del golfo. L’ingresso è custodito da un portale decorato con motivi simbolici di loto e ibisco, fiori legati all’idea di rinascita, mentre ai lati troneggiano le celebri cariatidi in bronzo e marmo, chiamate “Pace” e “Guardia”, che conferiscono al monumento un’aura sacrale e al tempo stesso inquietante.

È proprio questa fusione tra monumentalità e suggestione a renderlo un unicum tra i monumenti funerari di Napoli.

Varcata la soglia, l’atmosfera cambia radicalmente. L’interno, strutturato in tre navate, appare luminoso e solenne, in netto contrasto con l’austerità esterna. Le superfici sono rivestite da marmi bianchi e azzurri che amplificano la luce naturale, mentre mosaici dorati ed elementi decorativi richiamano tanto il mondo dell’antico Egitto quanto lo spirito patriottico italiano. Non mancano infatti simboli militari e iscrizioni celebrative, aggiunti quando il complesso venne trasformato in sacrario dei caduti delle guerre mondiali.

Questa doppia anima – severa e spettrale all’esterno, mistica e luminosa all’interno – rende il Mausoleo Schilizzi a Napoli un luogo unico, sospeso tra storia, arte e leggenda. Una costruzione che non solo racconta l’ambizione del suo fondatore, ma che ancora oggi rappresenta una delle mete più enigmatiche per chi cerca i misteri nascosti di Posillipo.

Matteo Schilizzi: uomo geniale e oscuro

Originario di Livorno e di famiglia ebrea sefardita con ascendenze cipriote, Schilizzi si trasferisce a Napoli intorno al 1880 e diventa figura influente, tra investimenti infrastrutturali, politiche e giornalismo: finanzia il Corriere del Mattino e collabora con Edoardo Scarfoglio.

Filantropo generoso, durante l’epidemia di colera del 1884 aiuta i meno abbienti e, insieme alla duchessa Ravaschieri, fonda nel 1900 il primo ospedale ortopedico pediatrico della città.

Dopo aver voluto costruire un monumento di potere e amore fraterno per il defunto fratello Marco, i lavori si interrompono all’improvviso nel 1889. Schilizzi, colpito da depressione e scandali, ordina la distruzione di ogni documento personale, scomparendo infine dalla scena pubblica

Il cambiamento: da tomba privata a sacrario collettivo

Dopo un lungo periodo di abbandono, nel 1916 la demolizione venne evitata grazie a Camillo Guerra (figlio dell’architetto Alfonso), Tommaso D’Angelo e a una mobilitazione civica con figure come Diaz, D’Annunzio, Di Giacomo e la contessa Anna Martinelli. Il Comune di Napoli acquistò e trasformò il mausoleo in un sacrario militare.

Nel 1929 fu ufficialmente inaugurato come Mausoleo dei Caduti, accogliendo i resti dei Morti della Prima Guerra Mondiale, trasferiti da Poggioreale, e in seguito anche quelli della Seconda Guerra e delle Quattro Giornate di Napoli

Degrado e tentativi di recupero

Negli ultimi decenni il monumento è stato abbandonato. È chiuso al pubblico almeno dal 2019 a causa di tangibili problemi strutturali e infiltrazioni, mentre un restauro (del valore stimato di 6-8 milioni di euro) è rimasto senza fondi nonostante delibere e petizioni

Nel 2024 è stata lanciata una campagna di crowdfunding per finanziare un documentario intitolato Schilizzi e la grande meraviglia

Leggende e mistero: il fantasma che ancora passeggia

Si narra che all’ora blu, poco dopo il tramonto, quando il cielo assume tonalità sospese tra luce e oscurità, il Mausoleo Schilizzi di Posillipo si animi di presenze inquietanti. Alcuni residenti di Piazza Salvatore di Giacomo raccontano di percepire passi lenti e cadenzati davanti al portale monumentale, come se qualcuno stesse salendo la scalinata invisibile agli occhi umani. Altri sostengono di aver scorto un’ombra allungarsi lungo le mura, immobile eppure viva, che scompare non appena ci si avvicina.

Le voci concordano nel riconoscere in questa figura lo spirito di Matteo Schilizzi, il banchiere livornese che commissionò la costruzione della sua tomba di famiglia e che non poté mai riposarvi. Il fantasma, secondo la tradizione popolare, tornerebbe a camminare inquieto tra le colonne a fiore di loto e il cancello decorato da simboli egizi, quasi a reclamare il sepolcro che gli fu negato.

C’è chi dice di aver avvertito un brivido gelido attraversare l’aria al calare del sole, e chi giura che un silenzio irreale avvolga l’intero parco del mausoleo quando il presunto spettro si manifesta. Questa leggenda, alimentata da generazioni di racconti popolari, contribuisce a rendere il mausoleo egizio di Napoli uno dei luoghi più enigmatici e affascinanti del quartiere Posillipo, sospeso tra storia, architettura e superstizione.