Tra i vicoli di Napoli, ogni pietra custodisce una storia. Alcune sono cronache di re e rivoluzioni, altre invece appartengono al mondo sospeso tra mito e paura. Port’Alba, oggi conosciuta come la porta dei librai, nasconde dietro i suoi archi una delle leggende più oscure e affascinanti della città: quella di Maria ’a Rossa, la giovane dai capelli fiammeggianti trasformata in strega, condannata alla gogna e ricordata per la maledizione che avrebbe gettato su Napoli.

Una vicenda che intreccia amore, dolore, superstizione e potere, sopravvivendo nei secoli fino a diventare parte integrante dell’identità misteriosa del centro antico.

Port’Alba, la porta dei libri dove il mito attecchisce

Chi passa oggi sotto l’arco di Port’Alba percepisce il respiro di una città stratificata: a pochi passi da Piazza Dante si apre la via dei librai, un corridoio di carta e voci che introduce nel decumano maggiore.

Eppure, prima che i banconi si riempissero di volumi, qui sorgeva il Largo delle Sciuscelle, così chiamato per i carrubi che allungavano l’ombra sui lastroni e per i loro frutti, le “sciuscelle”, raccolti dal popolo.

Nel 1625 il “pertuso” praticato abusivamente nella muraglia divenne porta regolarizzata dal viceré spagnolo: Port’Alba. Nei secoli successivi la soglia fu rifatta, arricchita da immagini sacre e rimaneggiata alla vigilia dei moti rivoluzionari settecenteschi.

È in questo contesto che Napoli colloca la leggenda di Maria ’a Rossa, la strega di Port Alba figura che ancora oggi abita l’immaginario del quartiere.

Una giovane dai capelli di fuoco e un amore che non conosce mura

La tradizione descrive Maria come una ragazza dalla chioma rosso fiamma e dall’intelligenza vivace, ammirata e corteggiata. Il suo sguardo però inseguiva un solo nome: Michele, conciatore di pelli che viveva oltre il perimetro cittadino. Quando l’apertura della porta rese più breve il cammino tra le due sponde della città, la distanza smise di essere un ostacolo. L’affetto si fece promessa, la promessa diventò nozze: una felicità limpida, raccontano, capace di zittire per un istante i mormorii del vicolo.

Il tuono al Largo delle Sciuscelle e lo sposo immobilizzato

Nella sera delle nozze, attraversando il Largo delle Sciuscelle, il cielo si spaccò in un tuono. La storia vuole che, in quell’attimo, le gambe di Michele si inchiodassero al lastricato. Non fu svenimento né malore: fu un arresto inspiegabile, come se una forza invisibile lo avesse saldato alla pietra. Maria lo chiamò, tentò di trascinarlo via, invocò aiuto. Nulla. La folla si strinse attorno senza trovare rimedio. Quando la pioggia smise di battere e la notte si fece fredda, la giovane capì che la felicità aveva appena cambiato volto.

Dalla compassione al sospetto: come nasce una “strega”

Il dolore corrode, e a Napoli il dolore si racconta. Giorno dopo giorno, Maria apparve più pallida, più curva, i capelli sbiadirono, la luce si spense negli occhi. In una città percorsa dalle paure del tempo — processi, inquisitori, denunce sussurrate — la metamorfosi di una sposa in lutto divenne la prova perfetta per un’accusa: pratiche proibite, filtri, consulti notturni, maledizioni. L’empatia scivolò nel pettegolezzo, il pettegolezzo nella diffidenza; e la diffidenza, com’è facile accada, prese il nome comodo di “stregoneria”.

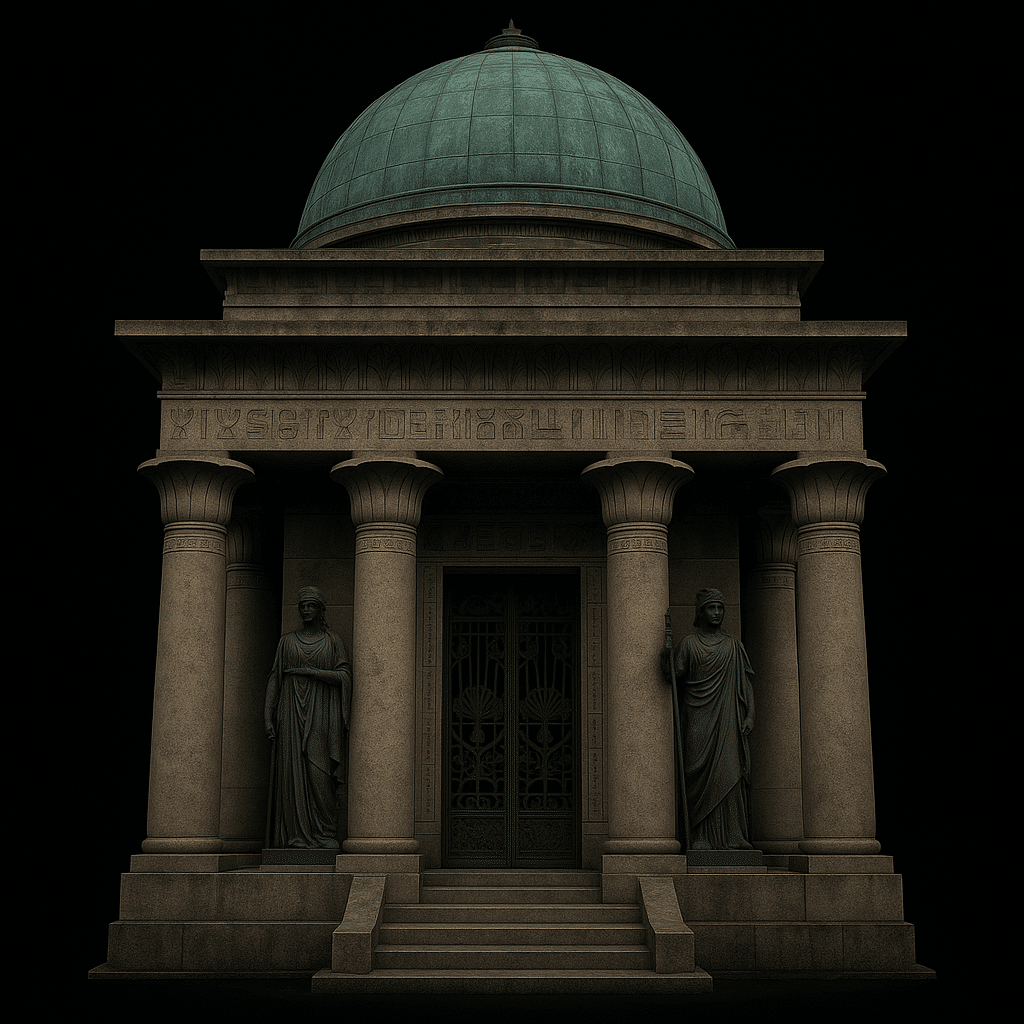

La gabbia sotto l’arco e l’anatema che fa tremare la via

La leggenda colloca il verdetto nel modo più crudele: una gabbia di ferro appesa sotto l’arco della porta, la folla a guardare, l’agonia di acqua e di pane negati. Maria, raccontano, sopportò a lungo senza voce, per poi lanciare un’ultima frase come un coltello contro la città: una maledizione che non risparmiava nessuno, “voi, i vostri figli, i vostri nipoti”. L’immagine, scolpita nei racconti, è di quelle che non si dimenticano e che fanno di Port’Alba non solo un varco, ma una scena.

Il corpo che non marcisce e il fantasma tra i librai

C’è un dettaglio che rende la storia ancora più perturbante: si dice che il corpo non si sia decomposto, irrigidendosi, quasi pietrificandosi. Gli uomini di legge avrebbero fatto sparire in fretta la spoglia, e per anni — aggiunge la voce popolare — sarebbe rimasto visibile il gancio da cui pendeva la gabbia. Da allora, nelle notti di luna, qualcuno giura di udire un grido nel vicolo, un fruscio di passi tra gli scaffali, un lampo di capelli rossi che scompare fra una pizzeria e una bancarella di usati. È il modo in cui Napoli, da secoli, racconta la presenza: non prove, ma segni; non cronache, ma memorie.

Un albero, una rivoluzione, una città che cambia pelle

Al paesaggio del mito si sovrappone quello della storia. Quando il Settecento volge al suo finale convulso, anche a Napoli compaiono i simboli della nuova stagione politica: l’albero della libertà, detto dal popolo “albero della rivoluzione”. Il Largo delle Sciuscelle e l’area di Port’Alba, riplasmate a fine secolo, diventano quinte sensibili di un tempo che scardina iscrizioni, cambia intitolazioni, sostituisce emblemi. Nel mosaico urbano, il ricordo della strega si intreccia con quello delle cerimonie civiche: lo stesso spazio che accoglie i librai e i passanti è stato, in epoche diverse, un palcoscenico di poteri e contro-poteri, di devozioni e di contestazioni.

Che cosa insegna davvero la leggenda di Maria ’a Rossa

Al di là del soprannaturale, la trama ha una sua verità umana. Maria è l’emblema di quanto velocemente la comunità possa passare dalla pietà alla colpa, dalla solidarietà al capro espiatorio. È la storia di una giovane che perde tutto in un lampo e che, invece di ottenere cure e ascolto, diventa il bersaglio di credenze pericolose. Per questo la leggenda resiste: perché parla di paure collettive e di bellezze perseguitate, di masse che osservano e di poteri che puniscono, di un amore che non ha avuto il tempo di diventare quotidiano. La “maledizione”, letta oggi, suona come un rimprovero contro l’ingiustizia e l’indifferenza.

Port’Alba oggi: cosa vedere, come ascoltare i sussurri

Visitare Port’Alba significa entrare in un corridoio dove i libri sono vetrina e specchio. All’ingresso, dal lato di Piazza Dante, l’arco introduce a una manciata di metri densissimi: cartolerie storiche, botteghe, antiche insegne. Dalla parte di Piazza Bellini, gli scavi delle mura greche affiorano a ricordare che qui il tempo ha molti piani. Camminando al tramonto — quando si affievolisce il brusio e il profumo di pizza si mescola alla carta antica — si capisce perché il mito di Maria trovi ancora terreno fertile. Non serve credere ai fantasmi: basta osservare come la città, in questi sassi, abbia conservato la sua memoria in forma di racconto.

Domande frequenti sulla strega di Port’Alba

Maria ’a Rossa è realmente esistita? La figura appartiene alla tradizione orale. Le versioni concordano su elementi chiave — la bellezza, lo sposo immobilizzato, la gabbia, l’anatema — ma non esistono atti processuali reperibili che confermino un’identità anagrafica certa. La leggenda, come spesso accade a Napoli, si è sedimentata su uno scenario storico credibile.

In che epoca viene collocata la vicenda? Tra Seicento e primo Settecento, negli anni in cui la porta viene aperta e la città vive sotto il viceregno spagnolo, con il clima persecutorio che alimenta accuse di stregoneria. La cornice tarda-settecentesca di Port’Alba — con rifacimenti e simboli civici — spiega la lunga eco del racconto nello spazio urbano.

Perché la storia è legata proprio a Port’Alba? Perché è un varco nato dal “pertuso” praticato dal popolo, quindi un luogo liminare per eccellenza: soglia fisica e simbolica. Qui passano merci e idee, qui si mettono radici miti potenti. La via dei librai ha poi fissato la leggenda in una geografia di carta, trasformando l’eco in tradizione.

Fonti e note redazionali

Questo articolo rielabora criticamente testimonianze orali e fonti locali sul mito di Maria ’a Rossa e integra elementi storici sul contesto urbano di Port’Alba, sull’antico Largo delle Sciuscelle e sui simboli civici tardo-settecenteschi. Le citazioni letterali sono state evitate; la narrazione nasce dalla sintesi di versioni convergenti, selezionate e armonizzate per chiarezza e completezza.