Sotto il cielo di Napoli, nell’area che brulica di vita intorno a piazza Municipio, si nasconde un sorprendente segreto sepolto nel tempo. Gli scavi archeologici connessi alla realizzazione delle linee metropolitane hanno riportato alla luce un porto antico, frammenti di mura, edifici di epoca imperiale e, soprattutto, alcuni relitti di imbarcazioni romane. Ogni scoperta si è rivelata come un tassello di un vasto mosaico storico, in cui la città partenopea svela la sua stratificazione millenaria. In questo contesto, l’individuazione di un’ulteriore nave di epoca imperiale, ritrovata durante i lavori nel corridoio che collega la Linea 6 con il pozzo di manovra di via Acton, ha contribuito ad alimentare la fama del luogo come una sorta di “pozzo senza fondo” di reperti, in grado di sorprendere costantemente gli studiosi.

Perché ci sono navi romane sotto piazza Municipio?

Le vicende di queste imbarcazioni romane s’intrecciano con la storia stessa della Napoli antica: un punto d’attracco strategico, utilizzato da piccole barche che caricavano merci dalle grandi navi impossibilitate a varcare le acque poco profonde.

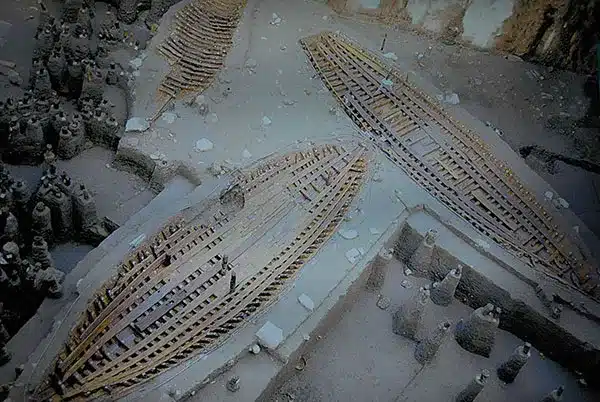

Questo microcosmo portuale non era soltanto un polo economico, ma anche un riflesso del ruolo di Neapolis come florido centro di scambi commerciali nel Mediterraneo. Il ritrovamento di diverse barche, conservate a circa tre metri e mezzo sotto il livello del mare e ancor più giù rispetto al manto stradale odierno, ha offerto spunti affascinanti per indagare l’intreccio tra le attività umane e l’evoluzione geologica del territorio.

A cosa servivano queste navi

Le navi ritrovate sotto piazza Municipio a Napoli appartenevano alla tipologia di imbarcazioni romane da trasporto e da cabotaggio, progettate per navigare lungo le rotte costiere del Mediterraneo. Erano realizzate principalmente in legno di quercia, pino e cipresso, materiali scelti per la loro resistenza e flessibilità, mentre le giunzioni tra le assi erano sigillate con pece e fibre naturali per garantire l’impermeabilità dello scafo. La struttura delle imbarcazioni prevedeva una chiglia robusta, fasciame sovrapposto e rinforzi interni con ordinate curve che conferivano solidità. Il numero di uomini a bordo variava in base alla funzione della nave: le piccole imbarcazioni mercantili potevano essere manovrate da equipaggi ridotti di 5-10 marinai, mentre le navi di medie dimensioni impiegate per il trasporto merci o truppe ne richiedevano fino a 30.

La propulsione combinava la forza del vento, grazie a una vela rettangolare in lino o canapa montata su un unico albero, e la spinta muscolare di rematori, spesso posizionati lungo i fianchi in file ordinate. Queste navi erano utilizzate per il trasporto di beni come cereali, olio, vino e ceramiche tra i porti dell’Italia meridionale, della Sicilia e della Grecia, percorrendo rotte commerciali che collegavano Neapolis a città come Ostia, Cartagine, Alessandria d’Egitto e Rodi.

Grazie alla loro versatilità, erano essenziali per l’economia marittima romana, consentendo la distribuzione delle risorse lungo le coste dell’Impero e alimentando il dinamismo dei commerci mediterranei.

Come sono state ritrovate

Nel corso dei secoli, la città si è espansa, ingrandita e trasformata, e la piazza Municipio odierna non è che l’ultima versione di un luogo attraversato da un’infinità di vicende. Gli archeologi durante gli scavi per la nuova stazione della metropolitana di Piazza Municipio, hanno portato alla luce un patrimonio straordinario, stimato in migliaia di reperti, distribuendoli lungo diverse fasi di occupazione: dai resti di epoca greco-romana a quelli dei periodi angioino, aragonese e vicereale. Queste successive dominazioni e i relativi cambiamenti urbanistici hanno inevitabilmente lasciato tracce, rendendo quest’area un immenso archivio storico. Eppure, il fascino più grande rimane probabilmente legato ai relitti di epoca imperiale. Quelle navi, oggi in parte custodite nei depositi archeologici e in parte ancora da scavare, permettono di immaginare l’andirivieni dei marinai di allora, i commerci condotti su rotte lontane, le merci di valore e i viveri che circolavano via mare.

Il cuore di questa scoperta è proprio l’antico porto di Neapolis, testimone silenzioso di un passato vivace. Qui, tra i banchi di sedimenti, emergono i lineamenti delle imbarcazioni affondate o abbandonate secoli or sono. L’analisi dettagliata dei legni ha consentito di comprendere le tecniche di costruzione utilizzate in epoca romana, mentre lo studio di eventuali carichi residui può rivelare informazioni sui traffici che giungevano sulle coste campane. Il contesto geologico, poi, contribuisce a spiegare in che modo il progressivo interramento abbia protetto i resti dai danni del tempo, mantenendoli in una condizione spesso straordinaria.

Se l’area di piazza Municipio è associata alle scoperte più eclatanti delle imbarcazioni, non sono da meno altre porzioni del centro cittadino, in cui i lavori di costruzione delle stazioni metropolitane hanno svelato capitoli inediti della storia di Napoli. In piazza Nicola Amore, per esempio, gli scavi per la stazione Duomo hanno intercettato i resti di un importante edificio pubblico di epoca augustea, presumibilmente legato alle celebrazioni di giochi “isolimpici” fortemente voluti dall’imperatore. Dal sottosuolo sono emersi frammenti di colonne, statue, mosaici, ma anche iscrizioni in greco che riportano i nomi degli atleti vittoriosi. Queste iscrizioni, suddivise per categorie di partecipanti e discipline, confermano l’impronta marcatamente ellenistica di Neapolis, da sempre considerata la città più “greca” della penisola italica.

Dove sono stati trovati altri reperti

Spostandosi verso piazza della Borsa, il sito identificato come stazione Università ha restituito tracce di una fortificazione e persino i resti di una torre ascrivibile a una fase bizantina del VII secolo. Quest’area, pur essendo stata oggetto di profonde trasformazioni già dai primi del Novecento, ha continuato a regalare testimonianze di notevole rilievo. Ciò che risalta in questa scoperta è l’uso di materiali di spoglio, provenienti da edifici di età imperiale, per costruire e rinforzare le nuove opere difensive: un riutilizzo di conci e di elementi architettonici che racconta di una città pronta a rimodellare il proprio volto pur di rispondere alle esigenze difensive del periodo.

Procedendo lungo il tracciato della metropolitana, ci si imbatte in stazioni che hanno rivelato spaccati di periodi storici eterogenei. La stazione Toledo ha restituito reperti che spaziano dall’epoca preistorica fino a quella aragonese, costituendo un viaggio cronologico che rende evidente come questa zona fosse un crocevia di primaria importanza nelle diverse fasi evolutive della città. Non meno significative sono le scoperte in area Salvator Rosa, dove si è individuato un antico tracciato stradale romano che collegava Pozzuoli a piazza Dante, permettendo un viaggio attraverso le colline. La cosiddetta via Antiniana, poi ribattezzata dai Romani come “Neapolis-Puteolim per colles”, racconta di un paesaggio diverso dall’attuale, in cui i crinali erano percorsi da viandanti e mercanti che si muovevano tra il Golfo di Pozzuoli e il centro cittadino.

Nei pressi di piazza Dante, inoltre, la metropolitana ha portato in luce le testimonianze del largo Mercatello, il cui nome suggerisce un’area di scambi e compravendite popolari. Sebbene molte strutture siano state danneggiate nel corso dei secoli, gli indizi archeologici rimasti consentono di risalire ai momenti in cui questo quartiere costituiva un punto di riferimento per la vita commerciale. È evidente che ogni stazione scoperchi un diverso livello della storia urbana di Napoli: un ventaglio di culture, popoli e vicende che si sono sovrapposti e fusi nell’arco di duemila anni.

In un itinerario ideale attraverso le meraviglie sotterranee, non può mancare la visita alla cosiddetta stazione Neapolis, un luogo che di fatto funge da museo archeologico permanente. Ubicata nel piazzale antistante il Museo Archeologico Nazionale, espone alcuni dei reperti mobili recuperati durante gli scavi metropolitani, offrendo al pubblico la possibilità di ammirare reperti databili dalla preistoria fino all’epoca vicereale spagnola. Vasi di fattura greca, colonne e capitelli di epoca romana, frammenti murari d’età bizantina: un racconto materializzato in decine di testimonianze che illustrano l’incessante trasformazione di un nucleo urbano che non ha mai cessato di rinnovarsi.

Eppure, fra tutte le rivelazioni, le navi romane continuano a esercitare un fascino particolare, come se evocassero ancora la salsedine e il vento che rigonfiava le vele. Si trovano in luoghi dove il livello dell’acqua era diverso, dove la linea di costa di Neapolis non assomigliava affatto a quella che conosciamo. È proprio grazie a queste circostanze naturali – sommersioni, accumuli di detriti, trasformazioni graduali delle sponde – che le barche si sono conservate. Alcune di esse appaiono in un notevole stato di integrità, con lo scafo e i fasciami ancora rintracciabili. Studiandole, gli archeologi ottengono informazioni preziose sul modo in cui erano progettate: dalle tecniche di incastro del legno all’uso di particolari tipi di chiodi e di pece per impermeabilizzare lo scafo. Inoltre, l’analisi dei pochi oggetti di bordo recuperati – anfore, utensili, frammenti di corde o resti di carico – permette di comprendere le rotte che collegavano la Campania al resto dell’impero.

Non è difficile immaginare l’emozione provata dagli studiosi di fronte a queste scoperte. Mentre la città moderna corre, affaccendata tra traffico e lavoro, sotto i suoi piedi si dipana un mondo di epoche passate. Il ritrovamento della nuova nave di epoca imperiale, aggiuntasi alle altre quattro già note, non fa che rendere ancora più vivido questo quadro. Gli esperti, scavando con cura maniacale, sanno di camminare sui resti di una civiltà che ha navigato, commerciato, festeggiato in riti e competizioni, e che ha lasciato un’impronta indelebile nella cultura europea.

Fra i relitti più intriganti, alcuni mostrano tracce di riparazioni: segno che le imbarcazioni erano state utilizzate a lungo e che non venivano dismesse alla prima avaria. La maestria degli artigiani dell’epoca, specializzati nella carpenteria navale, si fa tangibile in ogni tavola di legno, in ogni mortasa sagomata per incastrarsi con precisione millimetrica nel tenone corrispondente. Gli studiosi ipotizzano anche che alcuni di questi scafi possano essere stati utilizzati non soltanto per il trasporto merci, ma anche per la pesca o per specifiche esigenze militari, a seconda dei rinforzi strutturali e delle dimensioni.

Questo continuo riaffiorare di testimonianze ha ridefinito, negli ultimi anni, la percezione del sottosuolo napoletano. Vero è che Napoli è famosa da tempo per i suoi anfratti e per la rete di cunicoli di diverse epoche, ma mai come in questi scavi moderni si era riusciti a realizzare un’indagine così capillare e approfondita. Le ricerche hanno abbracciato più livelli storici, rivelando l’esistenza di aree un tempo affacciate sul mare e successivamente interrate, trasformate in quartieri urbani e infine inglobate nella città contemporanea. Il confine tra terra e acqua si è spostato, plasmando nuovi approdi e cancellando quelli antichi.

Una nuova attrazione turistica

L’entusiasmo non si limita al mondo accademico. Anche la cittadinanza, visitando i cantieri archeologici o le aree espositive, riscopre la fierezza di vivere in un luogo intriso di meraviglie. Il mistero delle navi romane diventa simbolo di una Napoli che non ha mai perso il proprio legame col mare, e che anzi ne fa un elemento essenziale della sua identità. Ogni nuovo reperto rinvenuto sotto piazza Municipio arricchisce la narrazione collettiva, proiettando i visitatori in uno scenario in cui i confini temporali si sfaldano e gli antichi abitanti sembrano rivivere nelle strade di oggi.

Gli studiosi continuano a lavorare, armati di pazienza e strumenti di precisione, cercando di preservare questi gioielli archeologici e di svelare, strato dopo strato, la cronaca di una città che fu porto accogliente e palcoscenico di conquiste. E, mentre la metropolitana prosegue il suo sviluppo, portando migliaia di passeggeri ogni giorno attraverso le viscere di Napoli, il sottosuolo resta un serbatoio di segreti inestimabili. Basta un piccolo spostamento del cantiere, una manciata di metri in più, perché affiori un altro frammento di imbarcazione, un altro coccio decorato, un altro spiraglio sul passato.

Così, il mistero delle navi romane scoperte sotto piazza Municipio diventa metafora di una città che non ha mai smesso di navigare fra storia e modernità. Le ombre dei marinai antichi si mescolano alle luci di un futuro contemporaneo, in un continuo ritorno alle origini che conserva ancora molto da raccontare. E mentre la superficie della piazza si anima di routine quotidiana, nelle profondità scorre un fiume di memorie che ci ricorda la grandiosità di Neapolis e dei suoi abitanti. Un invito, dunque, a guardare oltre l’apparenza e a scendere negli strati nascosti di una metropoli che riserva, a chi vuole ascoltarla, un racconto senza tempo.