Nel dialetto napoletano, poche parole evocano immagini tanto vivide quanto chiattillo.

Usata spesso con un misto di ironia e fastidio, questa espressione descrive un tipo umano ben preciso: il secchione, quello che non sbaglia mai, che sa tutto, e che, soprattutto, non esce mai fuori dalle righe. Ma dietro il termine c’è molto più di una semplice presa in giro scolastica: si tratta di un vero e proprio specchio della cultura cittadina.

L’etimologia: da “chiatto” a “chiattillo”

Il termine chiattillo nasce dal diminutivo di chiatto, aggettivo che in napoletano può significare “grasso”, ma anche “gonfio”, “pieno”, e per estensione, “presuntuoso” o “pieno di sé”.

Chiattillo, quindi, non indica semplicemente un ragazzo in carne, ma qualcuno che si “gonfia” di sapere, che si atteggia, che si pavoneggia per la propria correttezza scolastica o comportamentale.

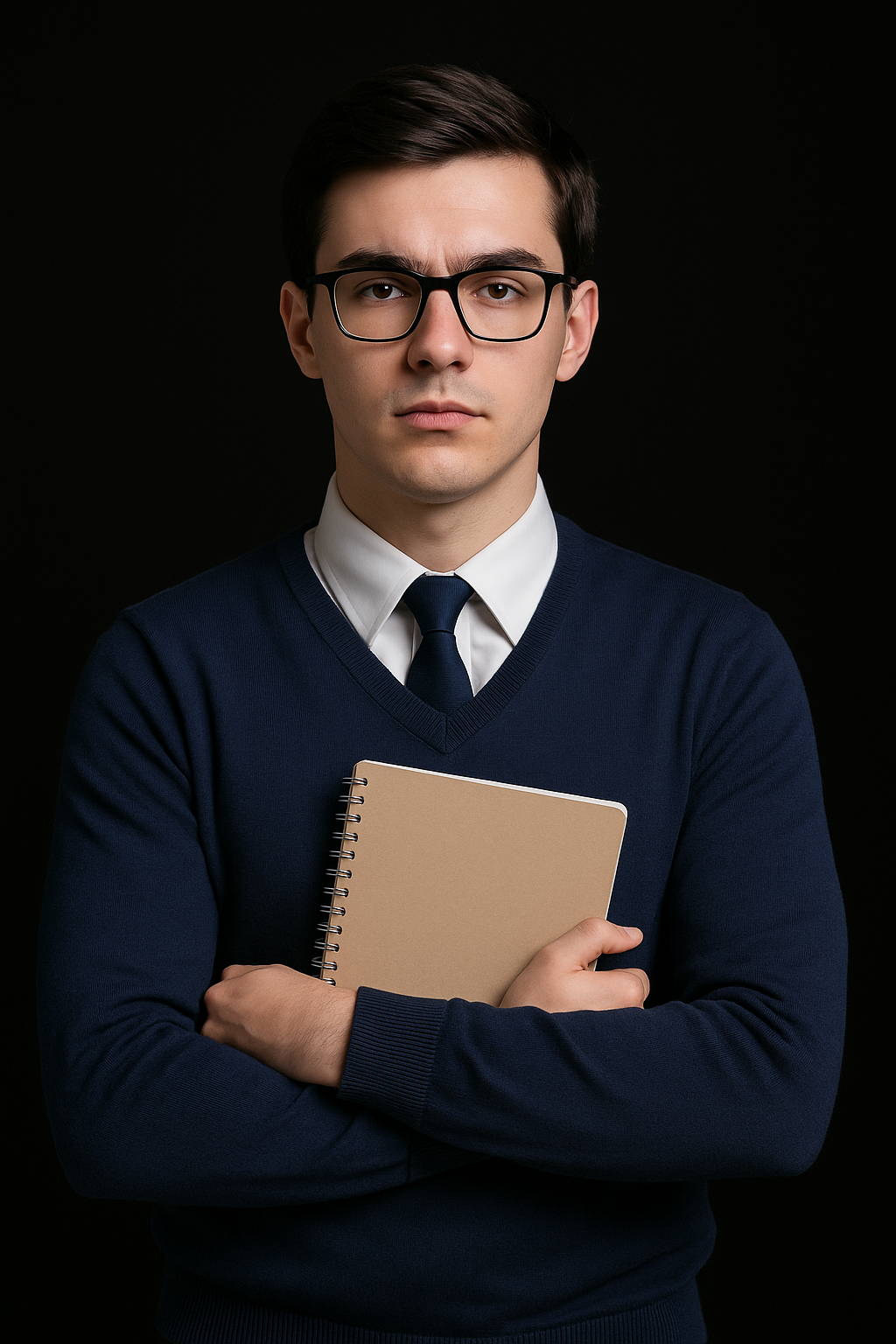

In origine, il chiattillo era il classico alunno modello: camicia stirata, diario ordinatissimo, sempre in prima fila e con la mano alzata. Un classico modo di dire ad esempio a scuola quando qualcuno faceva sempre tutti i compiti era apostrofarlo con “Si proprio nu chiattillo!”.

Ma nel contesto napoletano, dove la creatività spesso supera la rigidità delle regole, essere “troppo perfetti” può diventare quasi un difetto. Spesso queste persone come diciamo noi diventano o “suggetto” il soggetto che è un altro sinonimo di chiattillo. Dire essere un chiattillo ha come sinonimo a volte si proprie nu suggetto o un suggettone.

Il soggetto è il protagonista come nelle regole grammaticali quindi il bersaglio principale del gruppo da prendere in giro.

Da qui nasce l’ambivalenza del termine: ammirazione e derisione allo stesso tempo.

Il chiattillo come parassita: il legame con le piattole

Nel dialetto napoletano, il termine chiattillo ha anche un significato ben più crudo e diretto: indica le piattole, ossia i pidocchi del pube. Si tratta di un uso gergale diffuso nei contesti più popolari, dove il termine viene pronunciato al plurale – ‘e chiattìlle – per riferirsi a questi parassiti noti per annidarsi silenziosamente e provocare fastidio, prurito, disagio.

Questo doppio significato — da un lato lo studente modello, dall’altro un insetto parassita — non è affatto una coincidenza. La lingua napoletana, da sempre ricca di metafore taglienti, utilizza lo stesso termine per descrivere due figure che, pur apparentemente distanti, condividono una caratteristica comune: l’invadenza.

Così, il chiattillo umano diventa una figura che “non se ne va mai”, sempre presente, sempre pronto a correggerti, a brillare al posto tuo, a compiacere l’autorità. Proprio come una piattola, si attacca, ti sta addosso, ti mette a disagio. Una presenza continua che, per quanto innocua, risulta insopportabile.

Questa sfumatura dà al termine una potenza sarcastica formidabile, permettendo a chi lo usa di esprimere insieme disprezzo, insofferenza e superiorità ironica — elementi tipici della comunicazione napoletana più autentica.

Il chiattillo nella vita quotidiana

Ogni classe, in ogni scuola napoletana, ha avuto almeno un chiattillo. Quello che prende 10 senza copiare, che si siede composto, che parla un italiano perfetto anche a ricreazione. È quello che fa da tramite tra professori e studenti, che non salta mai un compito, che prende appunti con i colori.

Ma la figura del chiattillo va oltre i banchi. È un modo per definire chi, nella vita, sembra vivere seguendo un manuale. Perfettino, ligio, rispettoso, sempre in linea. E questo, in una città come Napoli, dove la trasgressione intelligente è spesso sinonimo di genialità, può diventare un bersaglio facile di ironie e frecciatine.

Filippo di Mare Fuori: il chiattillo moderno

Un esempio emblematico e recentissimo di chiattillo è Filippo Ferrari, detto ‘o Chiattillo, uno dei protagonisti della serie cult Mare Fuori. Proveniente da una famiglia della Napoli “bene”, Filippo rappresenta il contrasto tra l’educazione borghese e il mondo crudo del carcere minorile.

Filippo è il chiattillo per eccellenza: studente modello, pianista talentuoso, vestito sempre in modo ordinato, educato, quasi fuori posto nel contesto del Nisida.

Ma proprio questa sua figura “altra” diventa il centro di una trasformazione: da ragazzo perfetto a giovane che, entrando in contatto con la realtà dura della strada, scopre l’ambiguità del mondo e anche di se stesso.

Il suo soprannome non è soltanto una presa in giro, ma un’etichetta identitaria che lo costringe a confrontarsi con chi è e con chi potrebbe diventare.

Un chiattillo che evolve, che si sporca le mani, ma che non perde la sua sensibilità.

Simbolo sociale e specchio generazionale

Il chiattillo, oggi, non è più solo un tipo scolastico. È diventato un simbolo, un meme, una maschera sociale. In una Napoli sempre più raccontata attraverso le serie TV, i social, e la riscoperta delle espressioni dialettali, la figura del chiattillo è tornata centrale: come stereotipo, come ironia, ma anche come riflessione.

Nell’epoca del politicamente corretto e della performance permanente, il chiattillo rappresenta il paradosso del ragazzo che fa “tutto giusto”, ma che spesso viene percepito come “fuori posto”.

In un contesto dove essere furbo vale più che essere preparato, la figura del chiattillo mette in discussione i nostri modelli di successo e di accettazione.